- 內容介紹

- 線上試讀

- 商品規格

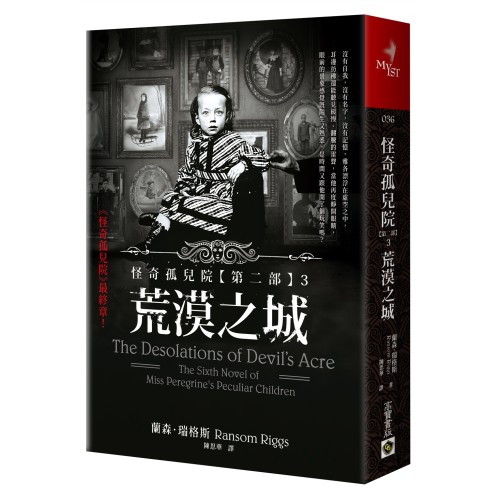

★《紐約時報》暢銷書排行榜NO1系列作,奇異冒險最終章!

★《今日美國》、《華爾街日報》暢銷書,全球讀者瘋狂著迷的奇幻系列!

★亞馬遜網路書店4.8顆星,讀者一致盛讚:不會有比這更完美的結局!

「雅各,你想過為什麼自己能控制噬魂怪嗎?」

為了拯救特異世界,雅各必須面對波曼家族最黑暗的祕密。

*

沒有自我,沒有名字,沒有記憶,

雅各漂浮在虛空之中,

耳邊彷彿還能聽見緩慢、翻騰的雷聲,

當他再度睜開眼睛,

眼前的景象感覺既陌生又熟悉,

是時間又跟他開了個玩笑嗎?

一切彷彿又回到原點,佛羅里達的暴風雨,爺爺家的綠色地板,雅各要不是穿越了時空,就是做了一個非常長的噩夢,但努兒擔心的眼神、V胸口開了個大洞的屍體告訴雅各,真實情況遠比以上兩者更加糟糕――胎魔復活了!

既然事已至此,當務之急就是將七人之一的努兒送回惡魔之灣,無論預言是真是假,這都是特異者如今唯一的希望。然而,回到惡魔之灣的雅各和努兒,發現情況比想像中更為嚴峻,不僅胎魔的魔爪已經深入惡魔之灣,還出現了全新品種、雅各難以控制的噬魂怪,雪上加霜的是,唯一知道預言真相,以及如何找到其他六人的人已經死了,特異者如果想要逃過一劫,就得要敲開死人的嘴,從V的身上挖出線索……

【媒體盛讚】

充滿畫面感的閱讀體驗。――《紐約時報》書評

天啊,蘭森真是太會說故事了。――美國國家公共廣播電台

緊張刺激,精采紛呈。――《時人》雜誌

人物刻畫詭異得讓人著迷。――Io9.com

蘭森將他的異能發揮到極致,讓書迷們欲罷不能。――《紐約圖書期刊》

令人血脈僨張的系列作,找回失去的朋友,挑戰全新極限,揭露更多令人驚異的過去。――《書單》

猶如大衛.林區的影像風格,充滿奇異詭譎的細節。――《娛樂週刊》

驚悚刺激、提姆.波頓式的敘事風格,加上鬼魅的照片。――《今日美國》

緊張、動人、奇異的初試啼聲之作。照片與文字相得益彰,創造出一個令人難忘的故事。

――《生命中的美好缺憾》約翰.葛林

【讀者好評】

l 完美結局(雖然我很不想面對)!我真的很享受沉浸在這個系列故事裡。

l 很遺憾這是最後一本了,我很喜歡這個系列,我會想念《怪奇孤兒院》的。

l 將前五本書鋪陳的事件超乎完美地一一收尾,不知道是否還會有下一本,我很想知道雅各和努兒未來的發展。

l 沒有比看到一個傑出的系列作「迎來尾聲」更讓人沮喪的了,真希望《怪奇孤兒院》可以一直延續下去。

l 非常揪心的結尾,讓人稍微有點意外,但合情合理。未來想必不會再有比這個系列更奇特的作品了,更不用

說那些不可思議的照片。

第一章

好一陣子,四周只有一片黑暗,遠方雷聲轟隆作響,隱約感覺自己在墜落。除此之外,我沒有自我,沒有名字,沒有記憶。依稀記得我曾擁有這些東西,但現在一切都丟失了,我幾乎什麼都不是,成為環繞虛空的一粒微茫的光子。

但也要不了多久。

恐怕我已迷失靈魂,但我不記得發生什麼事。只記得聽見一陣緩慢、翻騰的雷聲,夾雜著我的名字發音,不論過去我叫什麼名字,每個音都拉長到分辨不出來。很長一段時間只有這些聲音和黑暗並存,後來出現了另一個聲音——風聲,接著下起雨來。四周在颳風、打雷、下雨,而我持續墜落。

有什麼正在形成,一次一種知覺。我從鴻溝中升起,逃離虛空,原本的一粒光子變成一束閃光。

我感覺有個粗糙的東西在摩擦我的臉,耳邊傳來繩索拉扯的聲音,某個垂墜物隨風飄揚。也許我正在一艘船上,困在昏暗的船艙裡,在暴風雨中飄搖不定。

我睜開一隻眼睛眨了眨,眼前依稀可見猛烈擺動的形體:一排鐘擺前後搖晃,由於發條發條上太緊,擺盪完全不同步,發出刺耳的聲音,齒輪即將斷裂。

再眨下眼,鐘擺變成吊在絞架上的身體,踢蹬著腿掙扎。

當我發現我可以轉頭時,模糊的形體開始消失,一片粗糙的綠布摩擦著我的臉。在我上方,左右晃動的屍體變成一排被暴雨摧殘的植物,從掛在樑上搖搖欲墜的柳條籃垂下。後方的防蟲紗門被風吹得啪啪作響,劇烈顫抖。

我躺在某個門廊粗糙的綠色地板上。

我認得這個門廊。

還有這片地板。

被雨淋濕的草坪一直延伸到遠處黑壓壓的棕櫚樹牆,被風吹得東倒西歪。

我認得那片草坪。

還有那些棕櫚樹。

我在這裡多久了?多少年了?

時間再次開了個玩笑。

我嘗試移動身體,但只能轉動頭部。我的目光落在一張茶几和兩張摺疊椅上,突然很確定只要我起得來,就能看見桌上有一副老花眼鏡、一盤玩到一半的大富翁和一杯熱騰騰的咖啡。

有人來過這裡,說了話。話音懸在半空中,迴盪在我耳邊。

「怎樣的大鳥?」

一個男孩的聲音——我的聲音。

「一隻叼著菸斗的大老鷹。」這個聲音低沉沙啞,帶著很重的口音。是一個老爺爺的聲音。

「你一定以為我很蠢吧。」男孩回道。

「我當然不會這樣想。」

男孩又說:「但是為什麼怪物要傷害你?」

老爺爺把椅子向後推發出摩擦的聲音,站了起來。他說,他要去拿個東西給我看。一些照片。

那是多久以前的事了?

一分鐘?

一小時?

我必須起來,不然他會擔心;他會以為我在跟他開玩笑,而他不喜歡玩笑。有一次,我躲進樹林裡跟他玩,當他發現找不到我時,氣得臉色脹紅,衝著我破口大罵。後來他說,那是因為他很害怕,卻不肯告訴我他在怕什麼。

雨下得很大。這場暴風雨來得如此猛烈,紗門早就被扯出一條裂縫,破掉的紗網宛如旗幟般隨風拍動。

我感覺不太對勁。

勉強用手肘撐起身體,我注意到地上奇怪的黑痕。在我周圍有一條焦黑的線,描繪出我的身體輪廓。

我費力讓自己完全坐起身,眼前出現黑色的球體四處游移。

然後一個猛烈的撞擊聲響起,一切轉為刺眼的白光。

又亮、又近、又響。

聽起來像是爆炸,其實不然。那是打雷的聲音,擊中的地方就在外面,因為很近,閃電和雷聲同時發生。

現在我坐直身子,心臟怦怦地直跳,顫抖著手舉到眼前。

這隻手看起來很怪。太大了,手指也很長,關節間長出黑色的毛髮。

男孩呢?難道我不是那個男孩嗎?我不喜歡玩笑。

手腕上有一圈淺淺的紅印。

手銬、戶外陽臺的欄杆、在暴風雨中。

我看見桌上空無一物。

沒有咖啡杯,沒有老花眼鏡。

他不會回來了。

然而,雖然不可能,但他回來了。他就在那裡,樹林的外圍——我爺爺;走過高高的草叢,佝僂著背抵擋強風,那身黃色雨衣在漆黑的棕櫚林中很顯眼,他把帽兜拉低遮住臉,以防雨滴噴到眼睛。

他在那裡幹嘛?為什麼不進來?

他停下腳步,低頭往長得很高的草叢裡看。

我抬起手,呼喊他的名字。

他挺直了背,這時我才發現我搞錯了。他身形頎長,步伐對一個患有髖關節炎的老人而言太穩了。

因為那個人不是他。

他向我走來,往房子的方向,朝那扇被撕裂、隨風拍打的紗門移動。

那不是暴風雨造成的。

是怎樣的怪物?

背部隆起,極其駭人,一身腐爛的皮膚,還有一對黑眼睛,舌頭向外竄動。

當他推開紗門擋住門口時,我站了起來。

「你是誰?」他問。

他的聲音單調、緊繃,把雨衣的帽兜往後拉開。一個中年男子,削瘦的下巴留有修剪整齊的紅色鬍鬚,眼睛被墨鏡遮住。

這種獨自面對另一個人的經歷太過陌生,讓我幾乎沒意識到在暴雨中戴墨鏡的違和感。

我不假思索地回答。

「雅哥。」我說,聽見自己的聲音後才發現發音不太對。

「我是房仲。」他說,但我知道他在說謊。「我來幫你家窗戶釘木板。」

「你來得有點晚。」我說。

他慢慢走進門內,彷彿靠近一隻膽怯的動物。紗門猛地關上,他看了一眼地板上灼燒的痕跡,接著把冰冷的目光移回我身上。

「你是他。」他說,踏著厚重的黑靴朝我走來,手指撫過茶几。「雅各.波曼。」

那是我的名字,我的真實姓名。有什麼從黑暗的鴻溝浮出表面。

螺旋狀的雲中間出現一張血盆大口,我的名字如雷鳴般響徹天際。

有著一頭烏黑長髮的女孩,在我身旁放聲尖叫。

「我想你認識我的一個朋友,」男人說,臉上掛著猙獰的笑容。「他有很多名字,但你稱他為高倫醫師。」

由雲形成的血盆大口。

草地上一個女人扭動著身軀。

這些畫面突然湧入我腦海,我往後退撞上了玻璃滑門。男人一邊前進一邊從口袋掏出某個東西——一個有金屬尖牙的黑色小盒子。

「轉過去。」他命令道。

我頓時意識到這麼做十分冒險,我必須保護自己。於是我假裝配合,舉起雙手表示投降,待他走近便一拳揍在他臉上。

他大叫一聲,墨鏡飛了出去,露出兩個橢圓形的空白凹槽,眼裡爆發出恨意。黑盒子的尖牙間閃現弧形的藍光,發出響亮的啪滋聲。

他朝我撲了過來。

當他隔著我的上衣對我使用電擊棒時,我受到一陣衝擊與灼燒感,往後一彈撞到玻璃門,但玻璃並未破裂。

他壓在我身上,我聽見電擊棒收回針頭時的嘶嘶聲。我試著把他推開,但我的力氣尚未恢復,身體還很虛弱。疼痛傳遍我的肩膀和頭。

而後他猝然抽搐了下,放聲大叫,渾身癱軟,我感覺有什麼溫暖的東西從我的脖子滑了下來。

我在流血。(是我的血嗎?)

男人一手抓住某個東西,從我身上跌落在地。他手抓著的東西有一個銅製刀柄,刀刃刺穿他的脖頸六吋。

現在他身後出現一個活生生的黑影,黑影伸出一隻手拿著爺爺的菸灰缸,狠狠砸向男人的頭。

他呻吟一聲倒了下去。一個女孩從陰影中現身。

這女孩我見過——一頭烏黑長髮亂蓬蓬的,被雨水打濕;黑色的長外套沾著泥污,睜著那雙湛黑的雙眼,驚恐地看著我的臉,旋即因為認出我來而眼睛一亮。儘管還有線索尚未拼湊齊全,我的腦袋仍然昏沉,但我很清楚現在發生的一切實屬奇蹟:我們還活著,而且在這裡,不是在別處。

我的天啊。

這種恐怖無法言喻。

此時,女孩跪到我身旁,抱住我。我雙手像救生圈一樣摟住她的脖子。她身體冰冷,在我們緊緊擁抱對方時,我感覺到她不住地顫抖。

她不停叫著我的名字,一遍又一遍重複著。而她每唸一次我的名字,現實就會增添一分重量,變得更加牢靠。

「雅各,雅各,你記得我嗎?」

倒在地上的男人呻吟出聲,門廊紗門的鋁框也發出喀拉喀拉的聲響,這場似乎隨我們從另一個地方過來的暴風雨,同樣在怒吼。

我這才想起來。

「努兒,」我說:「努兒,妳是努兒。」

***

那一瞬間,我的記憶全回來了。我們活了下來,從V崩毀的圈套逃離。而現在我們在佛羅里達州,就在爺爺家門廊的人造草皮上,回到了現代。

我很震驚,大概還在震驚中。

我們依偎在地上,在暴風雨肆虐期間緊緊抱住對方,直到顫抖的身軀平復下來。身穿黃色雨衣的男人躺在地上一動也不動,胸口的起伏逐漸減弱,血浸染著他周圍的綠色草皮,形成一灘黏稠的液體。努兒用來攻擊他的那把銅製武器刺穿他的脖子。

「那是我爺爺的拆信刀。」我說:「這是他的房子。」

「你爺爺,」她和我拉開一段距離,看著我。「住佛羅里達的那個?」

我點點頭。外面雷聲大作,牆壁發出嘎吱嘎吱的聲響。努兒環顧四週,難以置信地搖搖頭——這不是真的吧。我完全明白她的感受。

「怎麼會?」她說。

我指向地上灼燒的人形痕跡。「我在那裡醒來的,不知道昏了多久,也不知道今天幾號。」

努兒揉了揉眼睛。「我的腦袋一團亂,一切都不對勁。」

「妳還記得什麼?」

她皺著眉陷入思緒中。「我們去了我的舊公寓,然後開車離開……」她慢慢地說著,彷彿拼湊出一個夢。「後來在一個圈套裡……我們找到了V的圈套!後來我們在躲避暴風雨。不,是龍捲風。」

「兩個龍捲風,對吧?」

「然後我們找到她了!對不對?我們找到她了!」她抓起我的手,緊緊握住。「然後……」

她鬆開手,表情一片茫然。她雙唇分開,卻什麼也沒說。恐懼再次襲上心頭,將她擊潰。

也將我擊潰。

穆瑙手裡拿著刀,蹲在倒臥草叢的V身上。他得意地舉起手臂,朝旋轉的大漩渦奔去。

我的體內湧上一股熱意,使我呼吸停滯片刻。努兒把臉埋在雙膝之間,搖晃起身體。「我的天啊,」她呻吟道:「天啊、天啊、天啊。」我以為她會從我眼前消失,整個人燃燒起來,或吸走房裡的光線。

但過了一會兒,她猛地抬起頭來。「為什麼我們沒死?」

我不禁打了個冷顫。

也許我們死了。

印象中,我們正中胎魔下懷,被V崩毀的圈套壓得粉碎。努兒自己似乎就是唯一具體的證據,可證明現在我所經歷的一切不僅僅是為了逃避痛苦創造出來的記憶空間,不是我的大腦在垂死前綻放的最後一道煙火。

不——我甩掉這個念頭——我們就在這裡,活得好好的。

「她設法讓我們逃出來,」我說:「來到這裡。」

「利用某個緊急出口,一個彈出鈕。」努兒點點頭,捏著自己的手。「這是唯一的解釋。」

逃到爺爺的房子——她的導師和老闆。他訓練她,跟她一起工作,這樣就說得通了。唯一存在的漏洞是這裡沒有圈套,那她是怎麼辦到的?

「如果她能讓我們逃出來,」努兒說:「或許她自己也逃出來了。」她的語氣充滿希冀,卻焦躁不安,憂心重重。「她可能在這裡,而且可能還……」

她沒辦法把話說完——活著。

「他拿走她的心臟。」我輕聲說。

「沒有心臟還是能活啊,反正還能再活一會兒……」她揮了揮顫抖的手。

我們才剛重新掌握現實,她就再度迷失。

「快、快呀,我們得找找看。」她說著,早已站起身來,連珠炮似的說個不停。「只要有任何可能,我們就必須——」

「等一下,我們不知道裡面——」

我想說——有什麼在等著我們。

但她已經跑進昏暗的屋裡去了。

***

我一手扶著牆,搖搖晃晃地站起來。努兒陷入了焦躁的情緒,我不能讓她離開我的視線。她說服自己相信V還活著的事實以打起精神,不被絕望壓垮。但我擔心她在最終無可避免迎來失望後,會倍感沮喪。我不能讓努兒.普拉蒂許崩潰。

假如穆瑙的邪惡計畫成功了,我在龍捲風中看到具現的形體是真的——漩渦狀的雲中間浮現胎魔的臉,他的聲音劃破天際。如果他真的徹底回來了,那麼預言中最可怕的諭示已開始成真,這就表示全世界的特異王國即將被埋葬。沒人知道胎魔現在的能力,先前他用了靈魂圖書館中力量最強大的瓶子,隨著圖書館坍塌被壓垮,而後復活。

重生。

現在我成為了死神,世界的毀滅者。

無論過去或未來有多糟糕,有件事我清楚得很:這個世界需要努兒.普拉蒂許。她是七個人之一,應預言誕生的其中一名特異者,能拯救特異者——從胎魔手中嗎?——並將門封印——什麼門?地獄嗎?——雖然聽起來很詭異,但啟示者預言中已經實現的部分同樣令人匪夷所思。我已不再懷疑其真實性,也不再懷疑自己的眼睛。

這不是做夢,也不是我在萬念俱灰下最後的念想。在我踏入客廳被拉門的滑軌絆到時,就更加確定了。屋裡的擺設跟幾個星期前我和朋友們離開時一模一樣:整理得很匆忙,幾乎沒留下什麼東西,爸沒丟掉的書被重新擺回書架上,地上的垃圾則被撿起來扔到黑色塑膠袋裡;空氣中瀰漫著一股令人窒息的霉味。

努兒去到屋內各個角落找V。她掀開蓋在沙發上的防塵布,趴到椅背上檢查後面。我在窗邊看見她的身影,才剛開口:「努兒,等——」突然一道雷劈了下來,使我們嚇了一跳。我們從被雨水打濕的玻璃窗往外看,院子裡到處都是垃圾,巷弄內的房屋都拉下百葉窗,一片漆黑。整個社區死氣沉沉。

陷入死寂。

「那個偽人可能有同夥,」我說:「隨時可能會有人來。」

「來就來。」她的眼神冰冷銳利。「沒有每間房、每個櫥櫃都找過,我是不會走的。」

我點頭。「我也是。」

臥房裡沒人,也沒人躲在床底下。感覺跪在地上往床底看很蠢,好像小孩在看床下有沒有妖怪一樣,但我還是照做。地毯上爺爺放著那個老舊雪茄盒的位置有個長方形的痕跡。他去世後,我發現了這個盒子,裝著永遠改變我人生軌跡的照片。但我們沒有找到V,無論是活人,還是屍體。她沒有在衣櫥裡,也沒有在浴室,努兒拉開浴簾只找到一塊乾癟的肥皂。

客房裡除了兩個未使用的紙箱和發霉的地毯外,什麼也沒有。我感覺得出努兒越來越絕望。當我們去到車庫時,她大喊V的名字,使我感到一陣難受,心碎成塊。我把燈打開。

目光掃過一堆亂七八糟要丟的垃圾,以及爺爺未能完成的維修項目:兩個各少了一階的梯子、螢幕裂開的方型電視機、幾綑線圈和繩索。爺爺的工作檯上堆滿工具和木工雜誌。我看見爺爺和我的身影,肩並著肩站在鵝頸燈灑下的燈光中,用大頭針將紅線釘在地圖上。小男孩自始至終都覺得這只是個遊戲,是童話故事。

外頭風雨忽強忽弱,震得車庫門嘎吱作響,將我從過去的幻影拉回現實。我看見爺爺的槍櫃,那是車庫裡唯一體積大到可以藏人的地方。努兒先我一步走過去,拉了拉把手。櫃門被拉開一吋,鎖鏈隨即將門收緊。有人——幾乎可以肯定是爸——把櫃子鎖了起來。透過門縫可看見裡面擺著一排上油的步槍槍管。如果我沒拿走鑰匙,這些武器本可以救爺爺一命。

努兒驚訝地縮回頭,不發一語地轉身跑回屋裡。我追著她進到爺爺的書房,這是我們唯一還沒找過的房間。奧莉芙就是在這裡踩踏地板時,發現下方是空心的,把地毯捲起移開後,我們才找到通往地底密室的暗門。

我想告訴努兒這件事,便提高音量壓過暴風雨肆虐和努兒自己的喊叫聲——妳在這裡嗎?媽媽,妳在哪?——但她沒聽見我的話,也沒有看我。她把亞伯空無一物的書桌推開,接著跑去把小衣櫃的門砰的一聲拉開,於是我逕自把厚重的地毯捲到一旁,努力回想裝有鉸鏈的地板位置,但我太慌亂了,似乎找不到在哪裡。

V不在房內,我猜她也不在下方的密室裡。難以想像她在逃到這裡後,會自己躲進密室,把我們關在外頭。所以當努兒跑出房間時,我起身追了出去。

我發現她一動也不動地站在客廳中央,像個雕像似的,呼吸急促但眼神專注。她招了招手示意我過去。

「要是我們是一起傳送過來的呢?」她小聲說,視線鎖在房間另一頭的某個點上。「我們的位置跟在V家門廊的距離一樣。」她抬起手。「那裡,我是在那裡醒來的。」她手指向角落,擺著爺爺那張破舊躺椅。一旁的地板上有一個灼燒的人形痕跡,跟努兒的身體輪廓類似。「而你在那裡。」她指著門外裝有紗門的門廊,與我身形吻合的灼燒痕跡在偽人擴散的血水下消失了。「我們在V家門廊的距離就是這樣。你被銬在那邊的欄杆上,我在這裡。」

我突然靈機一動。「而V在外面的草地上。」

我們同時抬頭,目光穿過門廊上那塊隨風拍打的紗網,看向雜草叢生的院子,穿著黃色雨衣的男人在樹林間的長草叢停下腳步往下看的地方。

「就在那裡。」我輕聲說。

我們的身體動了起來,一起衝進狂風暴雨中。

21*14.8*2.6

25 開

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)