- 內容介紹

- 線上試讀

- 商品規格

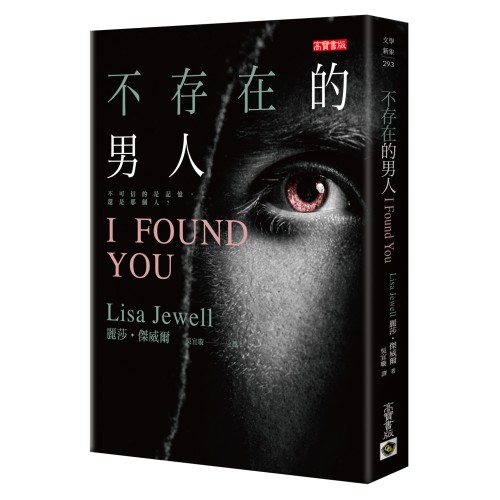

╴不可信的是記憶,還是那個人?╴

★★《紐約時報》、《星期日泰晤士報》暢銷書作者★★

★★AMAZON 4.5顆星高分好評★★

╴每個人都有秘密。但如果,你不記得你的怎麼辦?╴

「你在外面坐了多久?」

「我昨天到過這裡。」

「你從哪裡來的?」

「我不知道。」

在英國的某個海濱小鎮,單親媽媽艾莉絲發現一個男人坐在她家外的海灘上。他沒有名字,沒有證件,她收留了他,想幫助他尋找記憶。

但她怎麼能相信一個失憶的男人?

與此同時的倫敦郊區,新婚的莉莉因丈夫一整晚沒下班回家而焦慮,沒想到報案後她收到了更糟糕的消息:據警方稱,她嫁的那個男人根本就不存在。

而她應該要相信自己的枕邊人?

= 各界讚譽 =

事件交錯發展到最後相互扣合的情節安排是閱讀傑威爾的小說時最大的樂趣之一。她巧妙地提增了故事的張力,寫作手法動人。—《紐約時報》

有些人會拿這本小說與《列車上的女孩》及其他相近作品類比,別被唬了:這一本遠勝過那些。傑威爾擅長老派的心理懸疑小說,能讓人入迷地讀到徹夜不眠。—《環球郵報》

麗莎‧傑威爾擁有出色的說故事能力,總是能創作出充滿懸疑、引人入勝的小說。《不存在的男人》也不例外,書中的角色以精巧的安排彼此關聯,情節緊湊、刻畫入微……。―《Shelf Awareness電子報》星級推薦

傑威爾是很會說故事的作家。她筆下的角色鮮活,用字充滿力道而富有詩意,處處伏筆的敘事安排讓人手不釋卷。—《圖書館期刊》(Library Journal)星級推薦

傑威爾的敘事結構讓本書充滿緊張氛圍,全書充滿出人意料的轉折。―《書單》(Booklist)

引人入勝……曲折離奇的鋪排讓結局難以預測,三條故事線同步發展但節奏明快。深沉、懸疑,重重迷霧。―《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

1

艾莉絲.雷克的住處位於海濱。那是一間小巧的度假小屋,應當是為了身形比她嬌小得多的人所打造,已經有三百年的歷史。天花板有多處脫落和浮突,她十四歲的兒子得低著頭才能穿過前門。六年前從倫敦移居此處時,孩子們都還好小。茉莉十歲。凱八歲。

蘿美只是個四個月大的小嬰兒。她沒想過自己有天會養出一個體型單薄但身高近六呎的孩子。她也沒想過他們會在這個地方長大。

艾莉絲坐在位於小屋頂端的小房間裡。這裡是她工作的地方。她利用舊地圖進行創作,上網以低廉的價格出售。用舊地圖創作或許賣不了多少錢,對於得養三個孩子的單親媽媽來說卻不無小補。她每週可以賣出幾件作品。這樣夠了,勉強餬口。

從她的窗戶看出去,帶著維多利亞時期風格的路燈間懸掛著成串的褪色彩旗,在四月的狂風中來回擺動。左方是船塢,五顏六色的小型漁船錯落停置,一路蜿蜒延伸至遠方的混凝土碼頭,可以望見北海大浪撞擊岩岸的駭人碎沫。再往外就是大海。深邃無垠。艾莉絲至今仍對近在咫尺的大海感到驚嘆。她以前住在布里克斯頓(Brixton),舉目所及盡是高牆、別人家的庭園、遠處的塔樓和陰沉的天空。就在一夜之間,換成了整片海洋。若坐在房間另一頭的沙發上,唯一映入眼簾的就是那片大海,彷彿它也是房間的一部分,透進窗框蔓延而進。

她將視線收回到眼前的iPad。螢幕上是個方形的小房間,有隻貓坐在綠色沙發上舔著腿,咖啡桌上有一壺茶。她可以聽到周邊有聲音:她媽媽在和看護說話;接著是她爸爸和她媽媽的交談聲。她聽不清楚他們說什麼,上回裝在他們家客廳那支網路攝影機的麥克風無法清楚接收其他房間的聲音。但是有看護在,艾莉絲很安心,會有人照料她父母吃東西、服藥、清洗和換裝,她可以有一、兩個小時不需要掛心他們。

這是她六年前北遷至此時沒有預料到的另一件事。她充滿活力、聰明、剛滿七十歲的雙親在幾個星期內相繼出現阿茲海默症的症狀,需要持續關注和照顧。

艾莉絲的筆記型電腦螢幕上是來自麥克斯.費茲本先生的訂單。他想要一朵用坎布里亞郡、切爾西和聖特羅佩的地圖製成的玫瑰,作為他妻子五十歲生日的禮物。艾莉絲可以想像這位男士的模樣:保養得宜,滿頭銀髮,穿著高級的朱爾斯牌(Joules) 石楠色拉鍊立領套頭衫,在結婚二十五年後仍然無可救藥地愛著他的妻子。從他的名字、住址和選擇的禮物看得出來( 「大朵綻放的英國玫瑰一直是她最喜歡的花,」他在「其他意見」的欄位中這麼寫著)。

艾莉絲從螢幕上抬起頭,再次望向窗外。他還在那裡。海灘上的那個男人。

從她今天早上七點鐘拉開窗簾到現在,他已經在那裡待了一整天:坐在潮濕的沙灘上,雙臂摟著膝蓋,凝望著大海。她一直注意著他,擔心他可能會想不開。這種事以前發生過一次。有個在銀白色月光下一臉蒼白的年輕人,把外套遺留在沙灘上,人就這麼消失了。過了三年,艾莉絲至今仍然為此困擾。

這個人動也不動,就只是坐著望著大海。今天的空氣冷冽,猛烈的風勢不斷自海面挾帶來如冰滴般的雨水。這個男人身上只穿了襯衫和牛仔褲。沒穿外套。沒帶包包。沒有帽子或圍巾。他的模樣有些令人費解:不夠邋遢,不像流浪漢;也沒有怪到像鎮上照護中心裡的精神病患。他似乎神智清晰,不像是喝醉了,而且他也沒碰一滴酒。但是他看起來很……艾莉絲腦中搜尋著合適的詞彙,對了,就是這個。很茫然。

一個小時後,雨停了。艾莉絲透過被雨滴濺花的窗往下看著海灘。他還在。濕掉的棕髮貼著頭皮,肩膀和袖子被雨水浸成了黑色。再過半小時就得去學校接蘿美了。於是她很快地下了決定。

「英雄!」她喊著她的花斑鬥牛犬。「莎蒂!」接著是那隻老貴賓犬。「格里夫!」還有她的獵犬。「散步去!」

艾莉絲養了三隻狗。獵犬格里夫是唯一由她自己挑選來的。那隻貴賓犬承接自她父母。她十八歲了,理論上應該已經作古。她全身的毛掉了一半,腿光禿禿的,瘦得像鳥腿一樣,但仍然堅持要和其他狗一起散步。而鬥牛犬英雄原本屬於以前的一位房客巴里。他某天消失無蹤,留下了所有東西,包括這隻有點瘋的狗。英雄得戴上嘴套才能上街,否則她會攻擊嬰兒車和腳踏車。

狗兒們在她腳邊打轉,艾莉絲用牽繩扣住他們的項圈,同時注意到繩子旁的掛鉤上,有個夜半潛逃的巴里留下的東西:一件破舊的夾克。看到它,她不自覺地皺起鼻子。曾有那麼一次,出於純粹的愚蠢—和強烈的孤獨—她和巴里上了床,而他一趴到她身上,她就後悔了,他有起司味。那股氣味從他略為擁腫的身體的每個皺褶散發出來。她屏住呼吸忍到結束,在那之後,她便將他與那股味道連結在一起。

她小心翼翼地從掛鉤上取下夾克,掛在手臂上。然後她帶著狗和一把雨傘朝海灘走去。

「拿去吧,」她說,把夾克遞給男人。「有點臭,不過可以防水。看,還有帽子。」

男人緩緩轉過頭,看著她。

他似乎不理解她的意思,她只得繼續叨唸。

「這是巴里的衣服。一位前房客,和你差不多大。但你聞起來好一點兒。好吧,我是沒辦法從這裡判斷啦。但你看起來似乎還算好聞。」

男人看著艾莉絲,再低頭看著夾克。

「那麼,」她說,「你要穿嗎?」

仍然沒有回應。

「這樣吧。我就把它留在這裡給你。我不需要,也不想要這件夾克,你可以把它留著。就算拿來墊著都行。如果沒用了,也可以把它扔進垃圾箱。」

她把夾克放在他腳邊,然後站直身子。他的目光跟隨著她。

「謝謝。」

「啊,你會說話?」

他看起來很驚訝。「我當然會說話。」

他有南方口音。眼睛的顏色是和他的頭髮跟下巴上的鬍渣一樣的棕色。他長得很好看。如果你喜歡那一型的話。

「很好,」她說,將空著的那隻手放進口袋,一隻手抓著傘柄。「很高興能知道這件事。」

他微笑,用手抓起那件潮濕的夾克。

「妳確定嗎?」

「關於那玩意兒?」她看向外套。「你這是幫了我的忙。我是認真的。」

他把夾克套在濕漉漉的衣服外面,和拉鍊纏鬥了好一陣子才總算拉了起來。「謝謝妳,」他再次說。「真的。」

艾莉絲轉身察看狗兒們。混身濕的莎蒂瑟縮地坐在她的腳邊;另外兩隻在海旁邊蹦蹦跳跳地奔跑著。她又轉向男人。「你為什麼不進屋裡躲雨呢?」她問。「天氣預報說雨會一路下到明天早上。你會讓自己生病的。」

「妳說妳是?」他瞇起眼睛問,彷彿她已經自我介紹過,而他一時忘記了她的名字。

「我是艾莉絲。你不認識我。」

「對,」他說。「我不認識。」他看起來對此並無疑慮。

「那麼,」艾莉絲說,「我該走了。」

「當然。」

艾莉絲拉了拉莎蒂鬆脫的牽繩,那隻貴賓犬像是剛出生的長頸鹿寶寶般,搖搖晃晃地站起來。

艾莉絲呼喚著另外兩隻狗。牠們不理牠。她不耐煩地又叫了一次。

「該死的蠢蛋,」她低聲咒罵。「快過來!」她喊道,大步走向牠們。「立刻回來這裡!」

兩隻狗在海水裡跑進跑出;英雄身上覆著一層綠糊糊的玩意兒。牠們應該會發臭。現在已經接近該去接蘿美的時間。她不能再遲到。昨天她太專注在手上的作品,沒注意到時間,不得不在三點五十分時去學校辦公室接回蘿美,坐在電腦後方的秘書抬起頭看她時彷彿她是地毯上的一塊污漬。

「過來,你們這些蠢貨!」她大步穿過海灘,一把抓住格里夫。格里夫以為這是個遊戲,調皮地掙脫開來。她改去追趕跑遠的英雄。與此同時,可憐的莎蒂被她拖著瘦骨嶙峋的脖子走,連站都站不直,雨很大,艾莉絲的牛仔褲濕透了,雙手冰冷,時間不斷流逝。

最後她發出一聲沮喪的吶喊,採取了她應對剛會到處趴趴走的孩子們時的方法。

「很好,」她說,「好極了。你們就留在這裡。看看沒有我要怎麼過。去他媽的肉店外面自己討飯吃。祝你們過得好啊。」

狗兒們停下來看著她。她轉身走開。

「你要養狗嗎?」她對仍然坐在雨中的男人喊著。「說真的,你想要牠們嗎?送給你。」

男人嚇了一跳,棕色雙眸瞪著她看。「我……我……」

她翻了個白眼。「我不是認真的。」

「嗯,」他說。「不是。我知道。」

她大步走向船塢,走向位於堤防邊的台階。現在是三點三十分。狗兒們停在岸邊,互相看了一眼,再看向艾莉絲。然後牠們跑向她,幾秒鐘便抵達她腳邊,身上帶著海水刺鼻的鹹味。

艾莉絲踏上階梯,在男人叫住她時轉身。

「對不起!」他說。「抱歉,請問我在哪裡?」

「什麼?」

「我在哪裡?這地方叫什麼?」

她笑了。「你真的不知道?」

「是的,」他說。「真的。」

「萊丁豪斯灣。」

他點點頭。「好的,」他說。「謝謝。」

「進屋裡去,好嗎?」她對男人輕聲叮嚀。「請不要淋雨。」

他帶著歉意地微笑著,艾莉絲揮揮手後往學校走去,內心希望等她回來時他已經離開。

艾莉絲知道自己在萊丁豪斯灣是個怪咖。說句公道話,在她來之前,這地方怪人就不少。但即使在這樣的鎮上,她的布里克斯頓口音、如義大利家族般的龐大家庭成員,以及她略顯唐突的行事風格,仍舊讓怪咖艾莉絲之名不脛而走。更別提那幾隻狗。讓她所到之處絕無冷場。牠們從不會乖乖走路,牠們會狂吠和暴衝,把牠們留在店外等候時會哀哀叫。她注意到人們過馬路時會避開她的狗:特別是戴著嘴套,雙肩肌肉厚實的英雄。

移居此地後,艾莉絲扮演著謎樣的、有點嚇人的獨行者的角色,儘管她根本不是這樣。在倫敦,路上隨時有朋友跳出來跟她打招呼。朋友多到比她以為自己認識的還要多。

她是派對女王,那種「帶瓶伏特加來,我們一起盡情喝個天翻地覆吧」的女孩。是會在校門口送完孩子們上學後,邀請媽媽們:來吧,誰要來杯咖啡的那種人。她總是位處人群的核心,笑聲最響亮,說最多話。直到她讓這一切嗨過了頭,毀了原本的生活。

但她在這裡有一個朋友。一個懂她的人。黛莉.戴恩斯。十八個月前,她們在蘿美上學首日遇見彼此。她們的眼神相會,瞬間感覺彼此投緣和有相同喜好。「要喝杯咖啡嗎?」

黛莉.戴恩斯對她說,她看見艾莉絲望著寶貝女兒消失在教室裡時眼中滿溢的淚水。「或者來點更強的?」

黛莉比艾莉絲大五歲,比她稍矮一些。她有一個和蘿美同齡的兒子和一個住在愛丁堡的成年女兒。她喜歡狗(她是可以讓狗親嘴的那種人),她也喜歡艾莉絲。她很快就了解到艾莉絲很容易做出糟糕的決定,面對生活經常感情用事,如今她像是艾莉絲的調節器。

艾莉絲質疑學校處理蘿美的學習困難的方式時,她坐下來,花上好幾個小時為艾莉絲提供建議,但阻止她為此衝進辦公室對秘書大吼大叫。她會在上學日的晚上與艾莉絲共享兩瓶酒,但引導她把第三瓶酒的軟木塞塞回去。她告訴她該去找哪位髮型師,以及該說什麼:「請打漸層式的層次,不要羽毛剪,上半部頭髮要做多層次的挑染。」她曾經當過髮型師,現在則是一名靈氣治療師。她對艾莉絲的財務狀況比艾莉絲本人還要清楚。

她正站在學校外面,撐著一把大紅傘,她兒子丹尼爾和蘿美依偎在傘下。

「老天。謝謝妳。那幾隻狗剛剛在海灘上玩瘋了,我沒辦法趕牠們回來。」

她俯身親吻蘿美的頭頂,從她手中接過午餐盒。

「妳在這種鬼天氣跑去海邊做什麼?」

艾莉絲嘖了一聲,「妳不會想知道的。」

「不,」黛莉說。「我想。」

「妳忙嗎?有時間喝杯茶?」

黛莉低頭看著她兒子說,「我本來應該帶這位去鎮上買鞋……」

「那麼,跟著我走吧,我直接帶妳去看看。」

「看哪,」她說,她站在堤防邊,越過自傘面傾瀉而下的雨水往下方望去。

他還在那裡。

「他?」黛莉說。

「是啊。他。我把巴里的其中一件夾克給了他。」

黛莉不由自主地打了個冷顫。她也記得巴里。艾莉絲對當時發生的事件進行了鉅細靡遺和令人難忘的描述。

「他沒有穿外套嗎?本來就沒有?」

「沒有。他只穿了襯衫坐在那裡。混身濕透。他還問我他在哪裡。」

兩個小孩伸手用指尖扣住牆邊,拉高了身子窺探著。

「他問他在哪裡?」

「對。他似乎有些困惑。」

「別涉入其中。」黛莉說。

「誰說我要插手?」

「妳給了他一件夾克。妳已經參一腳了。」

「那只是出於善意,任何人都會這麼做。」

「是的,」黛莉說。「請僅止於此。」

艾莉絲對她朋友的意見不以為然,離開了堤防邊。「妳確定要去購物?」她問。「在這種天氣?」

黛莉望著頭頂一片暗沉的天空說,「不。我想不要吧。」

「那來吧,」艾莉絲說。「來我家。我來生個火。」

黛莉和丹尼爾待了幾個小時。小傢伙們在客廳裡玩耍,黛莉和艾莉絲坐在廚房裡喝茶。茉莉全身濕漉漉地在四點鐘回到家,溼透的背包裝滿中學作業簿,沒穿外套也沒撐傘。凱在四點三十分時帶著兩個同學一起進門。艾莉絲煮了義大利細麵配茶,黛莉以還得回家為由阻止她開酒。她和丹尼爾大約六點離開。雨未停歇。雨水匯集成泥濘的小河,自船塢傾流至海灘,也不斷從屋頂傾瀉而下。加上呼嘯而至的狂風,正將縷縷雨絲直直射向萬物。

艾莉絲從小屋頂端的房間望見那個人還在。不在海灘上,他往後移到了堤防,坐在繩索堆上。他的臉朝向天空,閉著雙眼,艾莉絲看著他時,莫名地感到心疼。當然,他可能是瘋子,也可能是危險人物。但是她想起當他問他是在什麼地方時,那悲傷的琥珀色眼睛和溫柔的聲音。而她在這裡,周邊有家人圍繞,壁爐裡燃著柴火,溫暖、乾燥、安全。在知道他還待在那裡的情況下,她不可能就這麼待在家裡。

她幫他泡了一杯茶,裝進熱水瓶裡,告訴孩子們幫忙顧著蘿美,然後出門走向他。

「喝吧,」她說,把熱水瓶遞給他。

他從她手裡接過瓶子,露出笑容。

「我以為我有建議你待在室內。」

「我記得。」他說。

「很好,」她說。「但你顯然沒有接受我的建議。」

「我沒有地方去。」

「你無家可歸嗎?」

他點點頭。然後又搖搖頭。接著說,「我想是的。我不知道。」

「你不知道?」艾莉絲輕聲笑道。「你坐在這裡多久了?」

「我昨晚來的。」

「從哪裡來?」

他轉頭看著她。睜大的眼睛裡帶著恐懼。「我不知道。」

艾莉絲有些退卻。她開始後悔來這裡。就像黛莉說的,涉入其中。「真的?」她說。

他撥開額頭上的濕髮,嘆了口氣。「真的。」然後他幫自己倒了一杯茶,高高舉起。「敬妳,」他說。「感謝妳的善心。」

艾莉絲望向海面。她不知道該如何回應。一半的她想回到溫暖的室內;另一半的她卻感覺得再逗留一會兒。她問了他另一個問題:「你叫什麼名字?」

「我想」他凝視著他的茶說,「我失去了記憶。我的意思是—」他突然轉向她,「—這樣才說得過去,對吧?這是唯一可能的原因。因為我不知道我叫什麼名字。我應該有名字的。每個人都有名字。不是嗎?」

艾莉絲點點頭。

「而且我完全不知道我為什麼,又或者是如何來到這個地方。我越想就越覺得我是失憶了。」

「啊,」艾莉絲說。「是的。這麼說是有道理。那麼你是……你受傷了嗎?」她指指他的頭。

他伸手摸了摸自己的頭骨各處,然後看著她。「沒有,」他說。「感覺不是。」

「你以前失去過記憶嗎?」

「我不知道啊。」他說,如此直接的回答讓他們彼此都笑了起來。

「你知道你現在人在北部吧,是嗎?」她問。

「不,」他說。「我不知道。」

「而你有南方口音。也許你是來自那裡?」

他聳了聳肩。「大概吧。」

「老天,」艾莉絲說,「這真是瘋狂。你應該檢查過口袋了。」

「是的,」他說。「我發現了一些東西。不過不知道有什麼用。」

「你還留著嗎?」

「有。」他向一側傾斜。「就在這兒。」他從後口袋裡掏出一坨濕掉的紙。「噢。」

艾莉絲望著那坨紙,然後望向漆黑的天空。她用雙手摀著臉,吐出一大口氣。 「好吧,」她說。「我一定是瘋了。嗯,事實上,我是瘋了。總之,我家後院有一間工作室。

通常會租人,不過現在是空的。你今晚何不去那裡過夜?我們來把這些紙弄乾,也許明天可以理出一些頭緒?這樣好嗎?」

他轉過身,不可置信地盯著她。「好,」他說。「當然好,拜託了。」

「我得警告你,」她站起來,對他說,「我生活在混沌之中。我養了三個極其吵鬧、粗野的孩子和三隻未經訓練的狗,我家一團糟。別期待什麼安穩的避難所。差得遠了。」

他點點頭。「說實話,」他說。「怎樣都好。我真的不介意。只有滿滿的感激。我真不敢想像妳是這麼地好心。」

「沒錯,」艾莉絲說,領著混身濕透的陌生人步上石階走向她的小屋,「我也不敢相信。」

14.8*21cm

25 開

+書腰_立體書-500x500.jpg)

+書腰_立體書_建檔-500x500.jpg)

+書腰_立體書-500x500.jpg)